Por Amor al Arte, déjame

ExplicArte Sevilla, déjame

ExplicArte la Puerta de Córdoba, de Sevilla.

Se encuentra adosada a la iglesia de San Hermenegildo, en la Ronda de Capuchinos.

Este topónimo no aparece documentado en las fuentes musulmanas, aunque sí aparece en el Libro del Repartimiento y en otros documentos castellanos de los siglos XIII, XIV y XV.

Acerca de su origen, la historiografía sevillana se encuentra dividida entre quienes consideran que fue el establecimiento de los cordobeses, tras la conquista castellana de la ciudad, lo que dio lugar al nombre de la puerta, y quienes lo vinculan a que de ella partiese el camino que a Córdoba conducía. No obstante, hay quienes incluyen las dos explicaciones.

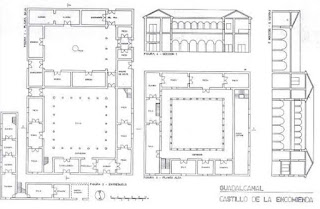

La estructura primitiva de la puerta islámica, que nos era conocida gracias a la descripción de Morgado, y que podía intuirse por el hecho de figurar en el documento de 1560 en la relación de los accesos que en el siglo XVI tenían puertas por las que "se ha rodeando para salir desta ciudad" y "rehellines", fue puesta al descubierto tras la restauración que de ella se hizo en los años 50. Por lo tanto, se trataba de una torre-puerta con acceso en recodo único y que estaría protegida por barbacana, aunque desafortunadamente no me es posible determinar cómo ésta conectaba con la puerta.

Por otra parte, sabemos, gracias también al documento de 1560, que la de Córdoba era una de las puertas a las que Hernán Ruíz debía eliminar el acceso en recodo y la barbacana. En este sentido, la puerta que figura en un dibujo de Tovar, podría corresponder a la que debió construirse en aquel momento y que fue derribada en el siglo XIX.

La razón de que la puerta islámica no fuese derribada es bien conocida, y obedece a la creencia tradicional entre los sevillanos de que en la torre en que se abría había sido martirizado San Hermenegildo.

En la conservación de esta puerta debemos señalar dos hitos fundamentales: por una parte, su adecentamiento en 1569 por Francisco Guerrero; por otra, la construcción de la iglesia, a principios del siglo XVII, por iniciativa de Cristóbal Suárez.

Únicamente tengo constancia de la existencia de una lápida con inscripción en latín y su correspondiente traducción al castellano, en la que se rememoraba el martirio de San Hermenegildo, que se habría colocado en 1569 y se retiró cuando se construyó la iglesia a principios del siglo XVII.

Sin embargo, sabemos que en la segunda mitad del XIX una lápida con la misma inscripción estaba situada sobre la clave del arco de la puerta que daba acceso a la ciudad, tal y como se observa en unas fotografías que figuran en un artículo de los años 50. En la actualidad, esta lápida se conserva en la fachada principal de la Iglesia de San Hermenegildo (Daniel Jiménez Maqueda, Estudio histórico-arqueológico de las puertas medievales y postmedievales de las murallas de la ciudad de Sevilla. Guadalquivir Ediciones. Sevilla, 1999).

El sevillano ha mostrado desde antiguo una enfermiza afición por la leyenda. Puesto a elegir entre la historia y la historieta, siempre prefirió la segunda. Algo que cuesta entender, pues la verdad, cuando se descubre, suele ser mucho más hermosa que esas edulcoradas mentiras tras las que la imaginación se empeña en esconderla. Hay, no obstante, un caso excepcional en el que una leyenda hizo que una verdad perviviese, pues de no haberse extendido la falsa creencia de que el martirio de san Hermenegildo sucedió en la sevillana Puerta de Córdoba, muy posiblemente esta hoy no existiría.

De las cuatro únicas puertas de la muralla que aún siguen en pie, solo la de Córdoba mantiene la fisonomía original con la que fueron concebidas por sus constructores. Es decir, se atiene al diseño en recodo (bashura, en lengua árabe), establecido en orden a su finalidad defensiva, tal como se describe en la introducción de este libro. Este hecho posiblemente hace de ella la más interesante de todas, a pesar de no ser artísticamente en apariencia la más valiosa. Ciertamente, quienes hicieron la muralla no perseguían hacer una obra de arte, sino fortificar la ciudad, protegerla contra ataques e invasiones, de ahí que no concibieran sus entradas como los arcos triunfales que se abrirían durante el siglo XVI al evolucionar el arte de la guerra, menguar la utilidad bélica de las murallas y precisar la ciudad de unas puertas cuyo empaque estuviera en consonancia con la magnificencia que había adquirido gracias a su privilegiada posición en el comercio con América. Ese nuevo concepto del diseño de las puertas que se impone entonces es lo que hoy en día, y a pesar de que su estado de conservación es bastante aceptable, hace difícil reconocer a primera vista como tal la Puerta de Córdoba. Además, el hecho de que esté adosada a la iglesia de San Hermenegildo complica todavía más su comprensión.

Para descubrirla desde fuera, en primer lugar se debe reparar en las evidentes diferencias que hay entre la iglesia de San Hermenegildo y la zona de la muralla a la que está adosada su parte posterior. No es complicado hacerlo. Resulta evidente que se trata de construcciones distintas. Una vez comprobado esto, la mirada debe detenerse en esa puerta de innegables rasgos islámicos que, con su arco de herradura, se abre a la izquierda de la entrada principal del templo, en la zona de la edificación que se corresponde con la muralla. Es la puerta que se situaba en el lateral del saliente que en ese punto hacía la cerca. Una vez atravesada, y dentro ya de la muralla, otra puerta situada noventa grados a la izquierda daba acceso a la ciudad. Una puerta que, similar a la anterior, existe y es la que hoy en día da precisamente al edificio de viviendas denominado «Puerta de Córdoba", ubicado tras la iglesia ya en zona intramuros. Son puertas pequeñas, nada ostentosas, pensadas con lógica militar para hacer más difícil el tránsito, ajustándose así perfectamente a la función encomendada de filtrar y controlar el acceso a la urbe.

Aunque hoy en día dificulte su comprensión, la construcción de la iglesia de San Hermenegildo fue la que permitió conservar en su integridad original la Puerta de Córdoba. Eso sí, a costa en su momento de cegarla. Debido a ello, fue necesario abrir otra puerta en la muralla; otra Puerta de Córdoba, cuyos restos son aún perceptibles, quedando parte de las guías de piedra donde, en caso de inundación, eran encajados unos travesaños de madera para impedir que el agua penetrase en la ciudad. Ésa, y no la original, fue la Puerta de Córdoba cuya demolición, en el otoño de 1869, refieren las crónicas.

Sobre el porqué de su nombre, los historiadores ofrecen dos versiones. Una es que de la Puerta de Córdoba partía el camino que conducía a la ciudad de la Mezquita y otra que ante ella se instaló el campamento de las tropas cordobesas que acompañaron al rey san Fernando durante la conquista de Sevilla. Ninguna de las dos ha sido comprobada. Lo verdaderamente cierto es que, muy desde el principio, los nuevos dueños de la ciudad vieron en este lugar un enclave simbólico. Ello dio lugar a la fundación de la Hermandad de San Hermenegildo, llamada así al extenderse la creencia de que el mártir visigodo había sido encarcelado y ajusticiado en la misma Puerta de Córdoba. No fue así. Dicho episodio sucedió en realidad bastante lejos. Lo cual no impide que en la fachada del templo levantado en su honor, todavía hoy en día una placa mármol inste al caminante, en latín y castellano, a venerar rendido, este lugar por estar «Consagrado con la sangre" del regio mártir visigodo.

La verdad es que si alguna vez estas piedras se mancharon de sangre, esta perteneció a gentes cuyos nombres la historia no guardó. Y desde luego ninguno de ellos fue visigodo. Entre otras cosas, porque la Puerta de Córdoba se construyó varios siglos después de que los visigodos, como tales, desaparecieran. En efecto, para cuando se construyó la presunta celda donde fue ejecutado el santo mártir, este llevaba ya más de cinco siglos muerto.

Al infortunado Hermenegildo donde lo mataron fue en Tarragona. Y en su muerte, además de la decisión de abjurar del arrianismo que profesaba su familia, parece que también pudo tener que ver el hecho de que antes hubiera mostrado cierta intención de proclamarse rey de la Bética, desafiando así a su padre Leovigildo, que a la sazón fue el primer monarca que unificó política y religiosamente la península ibérica, siete siglos antes que los Reyes Católicos.

Mas a pesar de ser falsa, la antigua creencia de que la Puerta de Córdoba fue el sitio del martirio de san Hermenegildo, extendida especialmente durante el siglo XV, dio lugar a la fundación en este lugar de una hermandad para rendirle culto, cosa que aún sigue haciendo pues todavía existe. Con el mismo fin, un grupo de religiosos se instaló en los torreones de la muralla donde la leyenda ubicaba la prisión del mártir, labrando en ellos celdas para vivir como anacoretas entregados a grandes penitencias. Tantos llegaron a ser los eremitas que el duque de Alcalá, hermano mayor y protector entonces de la Hermandad de San Hermenegildo, y a la sazón, alcaide perpetuo de todas las murallas y torres de Sevilla, les concedió seis de estas para instalarse más cómodamente, dentro de lo que cabe. Asimismo, labraron una capilla junto al agujero donde según la tradición estuvo el santo preso, aunque en realidad ese agujero no era otra cosa que un pasadizo de la muralla donde, dadas sus constreñidas dimensiones, difícilmente pudo haberse encarcelado a nadie.

Aquella comunidad fue prosperando, incrementándose el número de sus miembros de manera notable, por lo que la capilla no tardó en quedarse pequeña, haciéndose necesario erigir una nueva de dimensiones mucho mayores, tarea que acomete en 1606 Cristóbal Suárez de Ribera, quien levanta el actual templo de San Hermenegildo, en el cual se embute la zona de la muralla donde estuvo la presunta cárcel del santo, y por tanto la Puerta de Córdoba. Ello haría necesario abrir una nueva puerta en la muralla que supliera a la que había quedado cegada a causa de la legendaria devoción al santo visigodo. Y a esta nueva puerta es a la que se referirían los cronistas decimonónicos al dar cuenta del derribo de la Puerta de Córdoba el año de 1869, a manos de un contratista llamado Ramón Ramos.

Tras el derribo de la puerta sustituta, los años fueron apagando el recuerdo de la vieja y escondida Puerta de Córdoba: la que daba al camino que llevaba hasta la ciudad de la Mezquita, aquella ante la cual se apostaron las tropas cordobesas que acompañaron al rey san Fernando; la puerta por la que este, no se sabe si en un alarde de valor o temeridad, penetró una noche para pasear por la musulmana Isbiliya antes de conquistarla (eso dice otra leyenda), recorriéndola de un extremo a otro hasta salir por la Puerta de Jerez; puerta que sí logró sobrevivir en la memoria, el habla y la geografía popular del sevillano, para, muchos años después de su derribo, reaparecer reconstruida por el nomenclátor oficial. Sin embargo, la Puerta de Córdoba dejó de ser una referencia, confinándose su existencia a los amarillos libros de historia. Así, el papel que pudo alguna vez desempeñar como elemento de orientación en Sevilla es el que desde hace años ostenta la gasolinera de enfrente. Para su desgracia, la Puerta de Córdoba se ha llevado muchos lustros sin ser más que una bocacalle que da a la Ronda de Capuchinos. De este ostracismo vino no obstante a rescatarla la arqueología y la divulgación. Después de permanecer durante siglos escondida, la Puerta de Córdoba ha vuelto a hacerse visible y comprensible para muchos sevillanos. Algo a lo que ha prestado una contribución innegable la leyenda, que aunque en Sevilla siempre fue tergiversadora y falaz, en esta ocasión vino sin duda en socorro de la historia, permitiendo que la verdadera y original Puerta de Córdoba siguiera en pie y llegase entera hasta nuestros días (Juan Miguel Vega, Veintitantas maneras de entrar en Sevilla. El Paseo. Sevilla, 2024).

Se halla ubicada en la esquina de la calle Madre Dolores Márquez (antigua Córdoba) y las avenidas de Muñoz León y Ronda de Capuchinos. Es la única de las puertas de factura original que se conservan de la muralla. Realizada por los almohades conforme a los criterios defensivos que inspiraron el diseño primitivo de las puertas, se encuentra adosada a la iglesia de San Hermenegildo. La divulgación de una leyenda que ubicaba en ese lugar de la muralla el martirio de dicho santo hizo que en él se instalase una comunidad de eremitas, convirtiéndose la puerta en lugar de culto. Ello obligó a abrir una nueva puerta a su lado que sería derribada en otoño de 1869 y de la cual aún quedan restos visibles, como una regola, como las que también se aprecian en el Postigo del Aceite, donde eran ensartadas las maderas con las que se impedía la entrada de agua en la ciudad durante las crecidas del Guadalquivir (

Exposición Puertas de Sevilla, ayer y hoy. Sevilla, 2014).

Del recinto amurallado que en otros tiempos rodeó a Sevilla, son escasos los restos que se conservan en la actualidad. Atendiendo a su técnica constructiva puede asegurarse que fueron levantadas en la primera mitad del siglo XII por los almorávides, si bien en épocas posteriores, almohades y cristianos recrecieron los muros y ampliaron el sistema defensivo. La fábrica está realizada en tapial, con cal y guijarros, alcanzando un grosor de dos metros. El trazado del contorno era ondulante, facilitando, mediante los entrantes y salientes, la defensa del recinto. Un número considerable de puertas y postigos daban acceso a la ciudad, comunicándola con los principales núcleos agrícolas y las más importantes vías de comunicación. Actualmente el sector más completo es el comprendido entre el Arco de la Macarena y la Puerta de Córdoba, que aparece precedido por una barbacana. Este sector de murallas presenta en su trazado siete torreones cuadrados, proyectados hacia fuera del paramento y colocados con regularidad a una distancia próxima a los cuarenta metros, más una torre poligonal llamada Torre Blanca. Los torreones cuadrados son macizos hasta la altura del paseo de ronda que los atraviesa, contando con un departamento abovedado en el que se aloja la escalera de acceso a la azotea. La Torre Blanca tiene planta hexagonal, dos pisos abovedados y decoración de fajas de ladrillo.

La Puerta de Córdoba, adosada a la iglesia de San Hermenegildo, constituye uno de los límites de la muralla conservada, y ha sido restaurada recientemente devolviéndole en parte su estructura primitiva [Alfredo J. Morales, María Jesús Sanz, Juan Miguel Serrera y Enrique Valdivieso. Guía artística de Sevilla y su provincia I. Diputación de Sevilla y Fundación José Manuel Lara, 2004].

La muralla levantada por Ali ibn Yusuf en el s. XII planteaba, como uno de los accesos principales a la ciudad, la puerta norte de la Macarena. Junto a ésta, y repartidos a lo largo del lienzo más septentrional, se dispusieron otros puntos de entrada, como la puerta de Córdoba. Si bien, este acceso no tuvo tanta importancia estratégica, su denominación aparece reconocida desde el siglo XIII y hace pensar que constituía una de las salidas naturales hacia dicha ciudad.

En esta época, el entorno de la ciudad amurallada estaba constituido por una serie de huertas y alquerías que conformaban su zona de alfoz. Se trataba de un verdadero sistema territorial que vinculaba fuertemente el ámbito urbano y el rural, bajo una misma jurisprudencia. De este modo, la ciudad se abastecía a través de los suministros agrarios proporcionados por el campo, mientras que a su vez, ofrecía amparo y diferentes servicios a este territorio. La existencia de puertas en todo el perímetro facilitaba esta permeabilidad entre el campo y la ciudad.

La puerta de Córdoba ejemplifica bien estas conexiones en la muralla almorávide, pues quizás sea la que mejor mantiene su estructura original de entre todas las conservadas en Sevilla.

Las transiciones en la arquitectura islámica nunca son inmediatas, tanto por motivos defensivos, especialmente en este caso de la muralla, como por sus propios principios conceptuales. Concretamente esta puerta refleja bien la tipología de acceso en recodo, muy recurrente en esta arquitectura y que evitaba un acceso directo intramuros. Constituye un complejo defensivo que consta de un sistema de doble puerta con un pequeño patio interior, como punto de control. De esta forma, el acceso desde el exterior de la ciudad, se producía a través de una primera puerta abierta en el flanco este de la torre (hacia la calle Madre Dolores Márquez), y junto al lienzo de muralla que ya no se conserva. Este modo de aproximación, de manera tangencial a la muralla, ofrecía muchas ventajas defensivas. Una vez flanqueada esta primera puerta, se alcanza un pequeño patio, en cuyo lado izquierdo se ubica la segunda puerta (la que puede observarse hacia la calle Puerta de Córdoba).

Este patio interior es la parte más singular del conjunto, pues desde él parte una escalera que permite el ascenso a las mazmorras, donde según la tradición se ubica el encarcelamiento y martirio de San Hermenegildo. Este hecho motivó que pronto se convirtiera en un lugar de culto para la ciudad, instalándose para tal fin una capilla en su interior.

En el siglo XVI, la ciudad de Sevilla comienza su época dorada, y se llevan a cabo diferentes operaciones de reforma en todas las puertas de la ciudad. Sin embargo, en este caso, la puerta de Córdoba se preservó para el culto al Santo, conservándose así la estructura originaria hasta la actualidad. En cambio, se abre una nueva puerta de manera contigua siguiendo los dictados imperantes de la época, pues tras la reconquista cristiana, la función militar original ya no era fundamental. Esta nueva entrada, adosada a la primitiva torre-puerta almorávide, es la que aparece en las representaciones conservadas de los grabados del siglo XIX. Se ideó a modo de arco triunfal mediante arcos de medio punto rebajados que permitían el acceso directo a la ciudad.

A principios del siglo XVII, la configuración actual de la puerta se finaliza, cuando se inicia la construcción de una iglesia en honor al Santo, la actual Iglesia de San Hermenegildo. Ésta se dispondrá adosada al muro norte de la puerta, quedando de esta forma situada extramuros. La constituida Hermandad de San Hermenegildo queda así vinculada a la inmediata collación de San Julián, donde fundó además un Hospital.

La imagen definitiva de este lugar se alcanza en el siglo XIX. En este momento, surgen planteamientos higienistas para la ciudad y las murallas medievales comienzan a derribarse en un proceso de expansión urbana. De este modo, la nueva puerta del siglo XVI que venía utilizándose se elimina, junto con el lienzo de muralla de su flanco oriental, quedando solamente la construcción almorávide integrada dentro del complejo eclesiástico (

Universidad de Sevilla).

Si quieres,

por Amor al Arte, déjame

ExplicArte Sevilla, déjame

ExplicArte la Puerta de Córdoba, de Sevilla. Sólo tienes que contactar con nosotros en

Contacto, y a disfrutar de la ciudad.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.JPG)